各部門のご紹介

臨床工学科

業務内容

臨床業務

血液浄化業務

代表的な血液浄化療法として人工透析療法があります。腎臓機能低下時は、体内の老廃物等を体外に排出することができません。人工透析療法は、この老廃物等を人工透析装置を介して身体の外に出す治療で、腎臓の働きを代行します。このほか、血液浄化療法として血漿交換療法や顆粒球吸着療法、持続緩徐式血液濾過療法(CHDF)などがあり、これらに必要な装置の操作を臨床工学技士が行います。

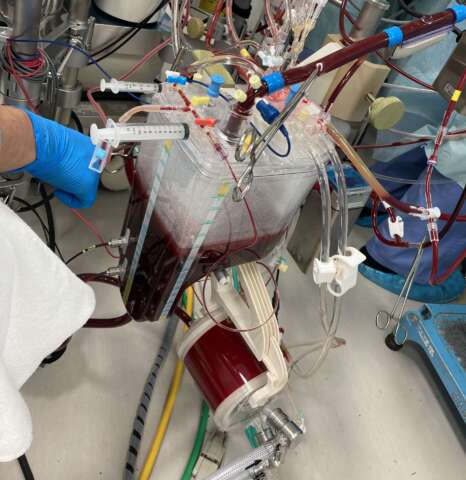

人工心肺業務

人工心肺装置は、心臓や大血管の手術時や、重症な循環不全時の体外循環による治療(V-A ECMO・IABP・IMPELLA)時や重症な呼吸不全時の体外循環による治療(V-V ECMO)時に、心臓(血液の循環)及び肺臓(血液の酸素化)の働きを代行します。この装置の操作を臨床工学技士が行います。この技術の認定資格が、体外循環技術認定士です。

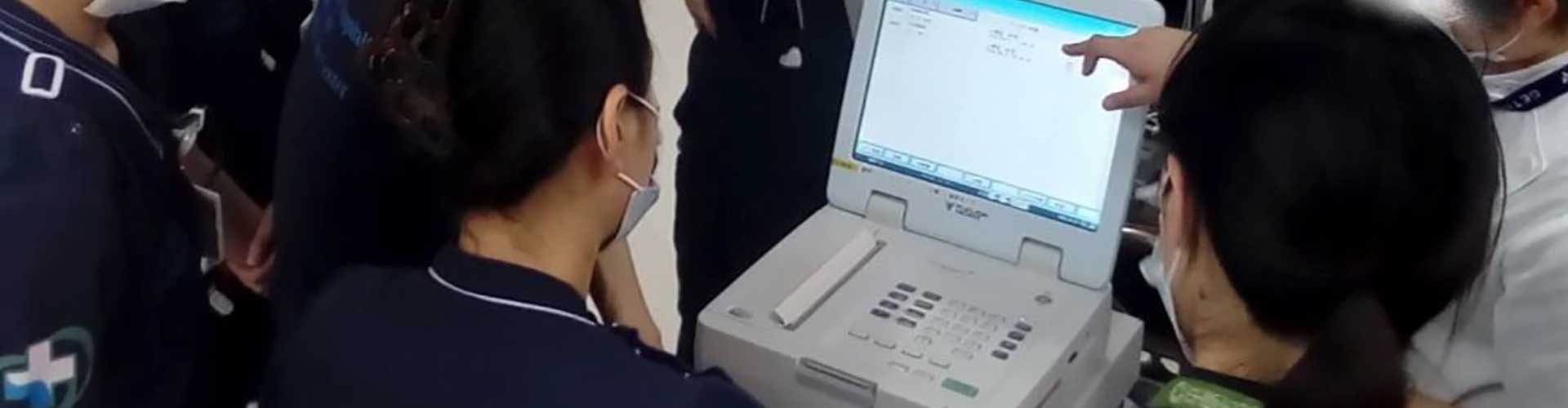

心臓カテーテル検査業務

心臓の検査又は治療の実施時には、心電図や血圧などのバイタルサインを監視・測定し、記録します。この時に使用する装置を臨床用ポリグラフといい、操作を臨床工学技士が行います。また、IVUSやFFR等の操作介助も行っています。

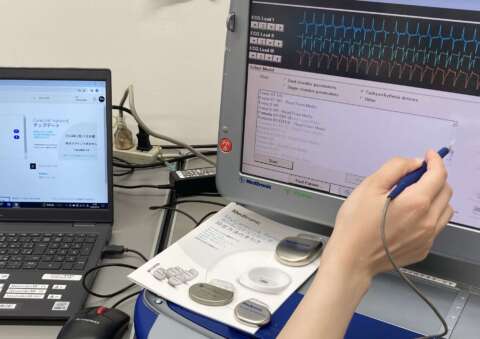

不整脈治療業務

心臓ペースメーカー(ペースメーカー、IDC、CRT-D)は、心臓に電気刺激を送ることで心臓を拍動させ、ある一定以上の脈拍を保つための医療機器です。ペースメーカーの電気刺激を心筋に伝えるリード線を、適切な位置に導く装置を「アナライザー」、ペースメーカーの埋め込み後に行う定期的な動作確認をするための装置を「プログラマー」といい、これらの装置を臨床工学技士が操作します。また、埋め込み後は定期的に動作確認を行います。最近では、更なる治療のために遠隔モニタリングを実施しています。

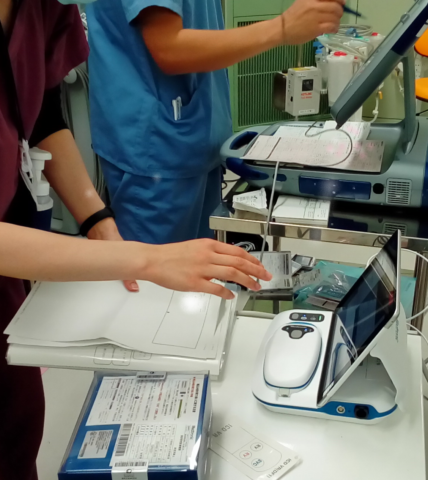

手術室業務

安全・安心な外科手術に欠かすことのできない電気メスや生体情報モニタ、内視鏡装置 、外視鏡装置等の手術支援装置(navigation)の操作介助を行い、手術がスムースに進行するように努めています。

診療科の技術の向上と共に使用する機器の発達も著しく、新たな機器を順次導入しています。近年では、MEPモニタリング(整形外科領域)、SEPモニタリング(脳神経外科領域)、手術支援ロボットhinotori(泌尿器科領域や消化器外科領域)が導入されました。

医療機器安全管理ラウンド業務

ME機器使用者の疑問等を早期に解決し、不安がない使用環境を提供するため、1日2回のラウンドを実施し、ME機器の安全管理を行っています。

保守点検管理業務

日常点検

ME機器の安全を推進し、事故を防ぐには、日常点検は欠かせません。

人工呼吸器・生体情報モニタ・輸液ポンプ・シリンジポンプなどの機器に定められた使用後点検を実施し、使用可能な状態を確保して、次の安全な機器使用に備えます。

使用時の安全を確保するため、医師や看護師、技師等の機器使用者は、確認表を用いて点検を実施しています。現在は、確認表のWEB化が進み、記録の効率化が進んでいます。

定期点検

事故のない安全なME機器の取り扱いに、定期点検は欠かせません。

ME機器の定期点検では、専用の点検器具や点検装置を使用し、メーカーの性能評価に準拠した性能点検を、各機器について年間に1回から3回実施し、点検実施報告書を作成し管理しています。

現在管理しているME機器は900台を超えています。主なME 機器として、人工心肺装置、補助循環装置(PCPS・IABP)、血液浄化装置(HD/CHDF)、人工呼吸器、ハートモニター(患者監視装置)、除細動器(AED含)、閉鎖式保育器、輸液ポンプ、シリンジポンプ、電気メス、内視鏡装置、手術用顕微鏡があります。

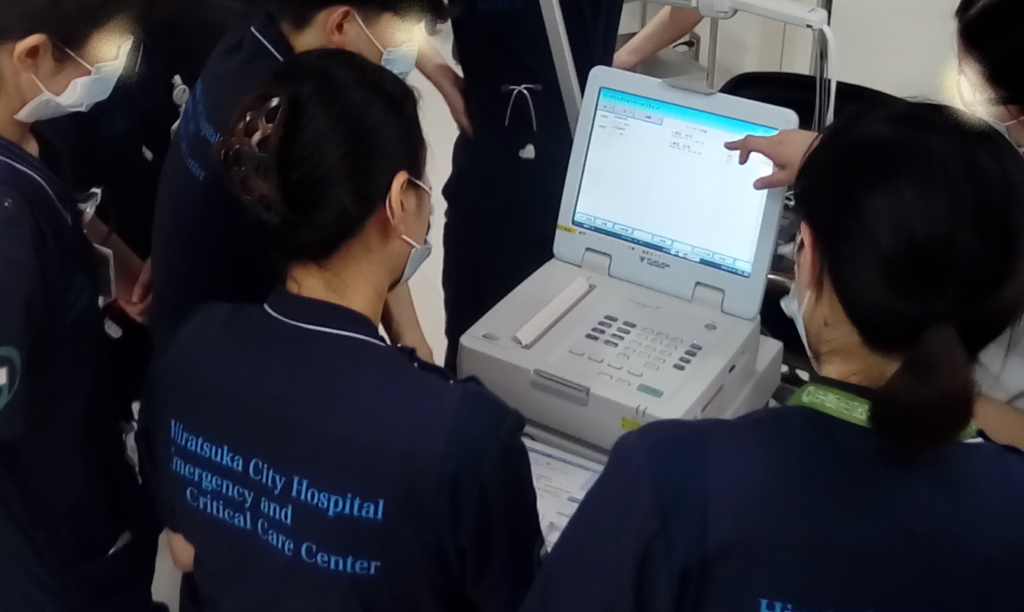

医療機器安全研修会

ME機器を使用する職員を対象に、機器の安全な使用を目的とした勉強会(医療機器安全研修会)を年間を通じて行い、終了後には理解度テストを実施しています。ME機器の安全性・信頼性を確保しても、正しく使用されなければ事故につながるため、機器を適切に使用するための知識と技能の習得、それらの標準化を進めています。

当院は、高度急性期病院であることから、重症患者に対するV-A V-VECMO/PCPSの補助循環装置を使用した治療が増加しており、これらの装置を使用した治療は、導入から離脱までに多くの対応が必要になっています。そのため、医師と看護師、臨床工学士等の多職種連携によるチーム医療の向上を目的に、院内・院外で研修会が実施されています。